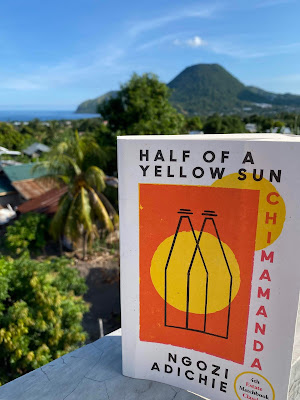

Half Of A Yellow Sun: Afrika Tanah Perjanjian

"Hunger is bad, sah. My people are watching the goats. Watching the goats? To see what they are eating, and after seeing they are boiling the same leaves and giving their children to drink. It is stopping kwashiorkor."

Kutipan di atas merupakan salah satu percakapan di dalam cerita yang membuat saya tidak bisa berkomentar apapun. Mau tertawa, tapi juga menyakitkan. Terakhir mendengar istilah kwashiorkor itu jaman sekolah dulu. Istilah ini digunakan untuk keadaan kekurangan nutrisi akut yang sering terjadi di Afrika dan negara miskin lainnya.

Buku ini ditulis oleh Chimamanda Ngozi Adichie, penulis perempuan asal Nigeria yang sudah melahirkan banyak karya yang sangat layak untuk dibaca. Buku ini merupakan karyanya yang keempat yang sudah saya baca setelah We All Shoud Be Feminist, Purple Hibiscus, dan A Feminist Manifesto. Selain aktif menulis, Chimamanda juga seorang aktivis perempuan. Terlihat jelas ya dari judul beberapa bukunya.

Half of A Yellow Sun ini diangkat dari cerita perang Nigeria-Biafra pada tahun 1967-1970. Chimamanda mengisahkan perang ini melalui kehidupan kelas menengah atas Nigeria, cendikiawan, expat, militer, dan kelas bawah/rakyat jelata.

Chimamanda juga menuliskan kisah-kisah perempuan kuat dalam buku ini. Mereka berjuang dengan cara mereka masing-masing saat perang terjadi. Hal ini bisa kita lihat melalui tokoh Olanna, Kainene, dan Aunty Ifeka.

"Not to be married by a poor man".

Membubuhi stempel ini kepada anak perempuan sejak lahir, merupakan praktik kapitalisme at its best, kata Kainene saat berkumpul dengan keluarganya. Keluarga kelas atas Nigeria saat itu memiliki kecenderungan untuk menjodohkan dan menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki dari kelas sosial yang sama.

Menarik juga untuk mendalami karakter Kainene, seorang perempuan muda yang sukses berbisnis, karena kedekatan keluarganya dengan penguasa di Nigeria. Menurut pemikiran saya, Kainene ini mewakili perempuan2 sukses yang tidak bergantung kepada suami atau pasangannya. Kainene berjuang dengan caranya sendiri untuk bertahan selama perang, meskipun memiliki akhir yang tidak menyenangkan.

Beda lagi dengan saudari kembarnya, Olanna. Olanna lebih ingin menjadi ibu yang lemah-lembut dan berusaha untuk menjaga perasaan orang-orang di sekitarnya. Menarik sekali ketika membaca alasan Olanna tidak menikah dengan kekasihnya, Odenigbo.

They were to happy, precariously so, and she wanted to guard that bond; she feared that marriage would flatten it to a prosaic partnership.

I feel you, Woman! :))

Selain tokoh perempuan, tokoh sentral dalam buku ini adalah Ugwu. Remaja dari desa yang datang ke kota untuk menjadi pelayan di rumah Odenigbo dan Olanna. Kisah Ugwu yang diceritakan di dalam buku ini menghibur saya sekaligus membuat sedih juga. Kegelisahannya begitu unik sebagai seorang manusia dan juga sebagai laki-laki yang beranjak dewasa (atau lebih tepatnya yang sudah dewasa sebelum waktunya).

***

Saya mendengar istilah Tanah Perjanjian waktu pelajaran agama kristen saat sekolah dulu. Bagi orang Kristen, Tanah perjanjian itu ada di Israel yang kita kenal sekarang. Banyak perang yang sudah dilewati untuk mengklaim hak kepemilikan atas Tanah perjanjian itu. Tidak terhitung lagi nyawa yang sudah hilang juga.

Nah, kaitannya dengan cerita dalam buku ini adalah banyak negara-negara di Afrika juga yang mengalami perang berkepanjangan, baik itu karena perebutan ladang minyak dan intervensi negara-negara kaya, termasuk Perang Nigeria-Biafra ini.

Hal ini membawa saya kepada pemikiran yang tentunya masih bisa diperdebatkan, yaitu Apakah Afrika adalah Tanah Perjanjian itu? Apakah Afrika adalah Tanah Perjanjian yang dilupakan?

Selamat Membaca!

Ende, April 2020

M

Komentar

Posting Komentar